我是苏州科技大学土木工程学院副院长陈鑫,非常荣幸有机会通过学会,向大家分享我在成长过程中的一些经验和浅见。首先简要介绍一下我的学习和工作经历,我于2001年进入东南大学读本科,2012年博士毕业,本科、硕士、博士的专业分别是土木工程、防灾减灾及防护工程和结构工程。博士毕业后进入苏州科技大学土木工程学院工作至今,学院始建于1985年,办学历史可以追溯到始建于1953年原建设部直属的苏州建筑工程学校,朱聘儒教授、何若全教授、顾强教授、陈忠汉教授等一批知名专家学者曾在学院任教,中国科学院周锡元院士、中国工程院叶可明院士等是学院杰出校友代表。在这里,“致远至恒、务学悟真”的优良传统激励着我从讲师成长为教授、从职场萌新变成了单位骨干。

瞄准国家急需前沿,聚力创新科技应用

科技创新必须服务国家需求,而“现代工程和技术科学是科学原理和产业发展、工程研制之间不可缺少的桥梁,在现代科学技术体系中发挥着关键作用”,如何打通“理论—技术—工程”之间的壁垒,切实地将科技创新成果应用于实际工程实际是每一个土木工程科研人员必须承担的责任。我们团队的研究始终以国家需求为导向、前沿理论为基础、工程实践为方向,致力于系统性的可用理论和技术研发。

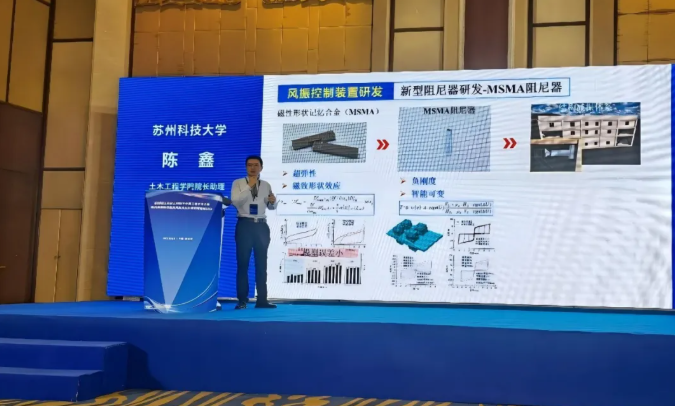

自2005年攻读硕士学位起,我在导师李爱群教授的指引下,开始了针对多动力灾害作用下大跨高柔结构减振控制理论与技术的相关研究探索。当时正是国家基础设施大建设的时期,高铁站房、体育场馆、机场机库、大跨桥梁、电视塔等重要基础设施广泛采用了大跨高柔结构形式,特有的结构形式实现了这些重要工程的功能需求,却也广泛存在质量轻、刚度小、阻尼低等结构特点,在地震、飓风、人群等动力荷载作用下极易发生超限振动,严重影响正常使用乃至结构安全,相关事故案例屡见不鲜。如何有效提升这些重要工程的综合防灾安全性成为当时国家建设发展的重大需求之一。结构振动控制技术融合控制论、新材料、信息技术等多学科知识,是当时的前沿研究领域之一,是提升大跨高柔结构防灾安全性的有效措施之一。10余年来,沿着先进产品研发、设计理论建立、应用技术开发的总体路线,研发了20余种各类阻尼减振装置,建立了工程结构多灾害减振设计方法,开展了跨度超100m大跨建筑、高度超800m高层建筑、高度超240m高耸结构、长度超2500m长大桥梁等大跨高柔结构的减振设计方案研究,开发了减振装置数字化快速建模模块和减振设计软件,形成了系统的理论与技术成果,为奥林匹克公园国家会议中心、北京奥林匹克塔、西安北站、苏州国际会议酒店等一系列重大重点工程防灾安全提供了理论和技术保障。

随着经济社会和国际国内形势的发展,国家需求也不是一成不变的,个人科技创新工作既要有坚守,也要有机变。随着国家“海洋强国”和“双碳”战略的推进,海洋和新能源基础设施的需求快速增长,其中存在大量的大跨高柔结构,如风力发电塔架、海洋平台、海上机场等。一方面地震、飓风、海浪等多种动力灾害威胁更加严重,另一方面新颖独特的结构形式缺乏完善的防灾设计理论支撑,今年第11号台风“摩羯”导致海南文昌大型风电塔架的倒塌更是凸显了这些问题。在国家自然科学基金(基于多重流体惯容TLMCD的近海风电塔架多灾害减振机理与设计方法研究)和江苏省高等学校自然科学研究重大项目(大型海上风力发电塔非线性TMD多灾害减振控制研究)的联合资助下,我们团队围绕海上风电塔架多灾害时变振动机理和减振技术研发开展了系统的研究工作,完成了大尺度模型动力试验,正在推进相关技术的应用实践。

服务地方社会发展,融入平台合作共赢

高校更好地服务经济社会发展,既是使命所在,也是自身发展的源头活水。入职苏州科技大学以后,我始终在琢磨一件事情,如何将自己的科研工作与地方的发展需求同频共振、与土木工程学院的特色发展方向协调一致。

苏州是一个现代化城市,建设发展国内领先,近现代既有建筑体量庞大;苏州也是一个古老的城市,存量遗产建筑特点鲜明,历史悠久。新、旧两类建筑交织,现代园区和历史古城共存,苏州城市更新与安全面临着特有的复杂性,如何科学地“保护好、挖掘好、运用好”城市遗产责任重大。目前我们团队另一个重要研究方向就是古城韧性评估与提升,在苏州市建设系统科研项目重点项目(城镇区域抗震韧性动态评估方法与系统开发)等课题的资助下,建立了苏州典型区域抗震性能和韧性评估方法,提出了既有建筑高韧性、低干扰、可复原加固技术,成功应用于金陵兵工厂旧址、南京大学天文观测楼、荷花塘小学等文保建筑的结构性加固,开展了文物建筑健康评估与监测实践。与地方需求的良好互动,使得我的科技创新有了更好的用武之地,参与创建的韧性城市建设研究中心获批苏州市重大科技创新平台项目,参与编制了苏州古建老宅修缮加固技术规程等地方标准,创新成果有了更鲜活的生命力。

除了服务地方发展和学科平台,服务地方、融入平台的另一个重要方面就是在地方社会团体中发挥积极作用。2017年,我很荣幸地参与了江苏省工程师学会风工程专委会的创建并担任首届风工程专委会副主任委员,从此学会和专委会大家庭为我提供了更广阔的平台和机会,获首批江苏省科协青年科技人才托举工程资助项目,获评江苏省工程师学会优秀青年工程师,与王浩教授、柯世堂教授、艾未华教授等风工程领域知名专家学者有了更多合作,现在学会和专委会更加壮大,我和其他同仁也有了更好的发展。2021年,在苏州团市委的领导下,我有幸成为苏州市青年科技人才协会第一届理事会副会长,为凝聚全市青年科技人才贡献微薄力量。这些重要地方社会团体为我的交流、合作和成长提供了优质平台,我也从深度参与平台的建设发展中得到了有益的成长。

作者简介

陈鑫,博士,教授,现任苏州科技大学土木工程学院副院长/南京工业大学土木工程学院副院长(跟岗锻炼),兼任中国建设劳动学会学术研究专委会副主任委员、江苏省工程师学会风工程专业委员会副主任委员、苏州市青年科技人才协会副会长、ISHMII青年委员会委员等,入选江苏省六大人才高峰、江苏省“333工程”等。主持国家自然科学基金等科研课题10余项、江苏省高等教育教改研究重点课题等教改课题6项(省级重点2项)。发表高水平论文80余篇(含国内顶级期刊官微专栏推荐成果、SCI期刊封面论文、F5000论文等),授权发明专利26项、软著10部,主/参编地方标准5部,成果应用于北京奥林匹克塔、奥林匹克公园国家会议中心、高铁枢纽站房、苏州国际会议酒店等重大工程。获教育部科技进步奖一等奖、江苏省科学技术奖一等奖等省部级奖励4项,苏州市优秀共产党员、江苏省工程师学会优秀青年工程师等荣誉。由江苏省工程师学会推荐入选首批江苏省青年科技人才托举工程资助培养人员。

当前所在位置:首页>

当前所在位置:首页>

工信部备案号:

工信部备案号: