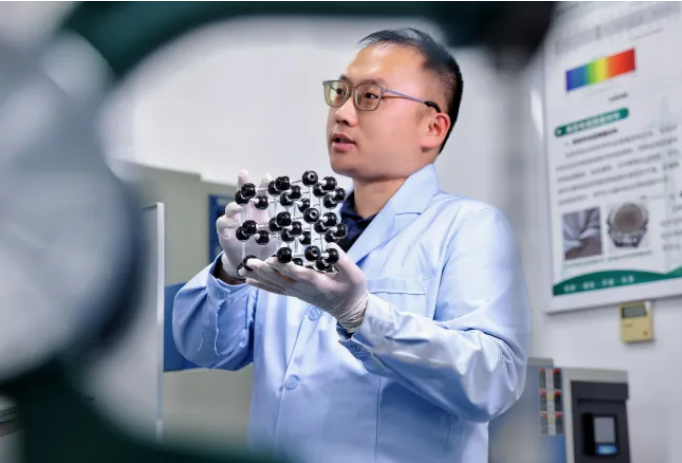

大家好,我叫肖鹏,来自国网江苏省电力有限公司电力科学研究院(以下简称“国网江苏电科院”),主要从事电工新材料技术研究。所谓新材料就是在纳米尺度进行材料的设计研发,而我本人身高和体重都是180,所以同事经常调侃我是搞“纳米”的“大壮”。

2018年6月,我从材料科学与工程专业博士毕业后,原以为所学知识与电网行业相距甚远,入职电网公司可谓“无心插柳”的职业选择。

同年8月正式入职后,我被分配至材料技术室。当看到部门同事大多是材料专业科班出身时,心中顿时涌起找到“组织”的归属感。也是从那时起,我才深刻认识到材料科学在电网领域的广阔用武之地——设备的老化机理分析、防护性能增强、降损增效技术研发等工作,都离不开材料科学的支撑,电网运行的稳定性与设备的材料性能可谓息息相关。幸运的是,身边同事大多与我年龄相仿,整个团队洋溢着积极向上、融洽和谐的工作氛围。大家在技术探讨中各抒己见,在项目攻坚时默契配合,这种充满活力的工作环境,不仅让我迅速融入集体,更激发了我深耕材料技术领域的热情。

这里要特别感谢我的两位引路人,一位是当时部门的刘建军主任,他说:“你是材料室的第一位博士,一定要发挥你的科研专长,但企业和高校不一样,企业的科研是要解决工程现场的实际问题。”而科室的朱洪斌劳模则常以切身经验关心和提点我:“做任何事情只要认准了,就要尽力做到极致。”在两位前辈的指引下,我开始了大量的现场调研,向变电站一线的运维班组交流请教,发现电力设备的腐蚀失效、接头发热是个“老大难”问题,从而确定了电力设备防护涂层作为自己的第一个攻关课题。

万事开头难,由于是新的研究方向,没有前期基础可参考,不同运行环境、不同电压等级电力设备存在的发热、腐蚀问题都不一样,只能自己一次次往变电站跑,从苏南苏州到苏北连云港,从220kV雨花变电站到特高压苏州换流站,尽可能收集到更多的现场设备故障情况,总结分析不同工况设备运行特性,结合上学时在纳米材料的研究基础,提出基于层状二维材料改性的新型防护涂层策略,先后攻克了二维材料的批量制备、功能复合等难题,通过将一个个试验品在工程现场试点应用,在跟踪应用效果对样品进行一次次优化提升,先后研制出了新型纳米导电涂层和高效防腐涂层。

工程验证表明,纳米导电涂层有效增强设备导电链接部位的通流性能,能有效减少异常发热故障,而高效防腐涂层对户外电力设备腐蚀行为有很好抑制效果,可显著延长设备的服役寿命,目前已在省内诸多500kV及以上输变电工程现场广泛应用,对提升电网设备运行稳定有重要意义,相关研究成果也先后获得了国家电网公司职工技术创新二等奖、中国电力建设科技进步三等奖等荣誉。

储能作为能源革命与新型电力系统的核心支撑技术,其本征安全风险始终是行业关注的焦点。2020年12月,基于对技术应用的前瞻性思考,我又作为技术骨干参与到储能电站的运行安全研究,致力于从材料革新与系统安全双重维度破解行业痛点。

热失控是电化学储能的核心问题,直接影响储能系统的可靠性和安全性。我们团队前前后后开展了40余次的电池热失控真型试验,在大量真实数据基础上明确了电池热失控的触发和蔓延特性,在行业内率先提出基于氢气等特征气体探测的预警策略。团队研究成果已在江苏电网侧储能站全面应用,相关技术已转化为中国电力企业联合会团体标准、中国消防协会团体标准和江苏省地方标准,向全国输出“江苏经验”。

我常常想,在平常工作中并不需要给自己设定条条框框,正如朱洪斌劳模所言,认定了一个事,就要精心尽力地将他做到极致,不要总想着目的地,只求每一天自己都能有所进步就行,扎扎实实做一名搞“纳米”的“大壮”。

作者简介

肖鹏,男,中共党员,工学博士,高级工程师,江苏省产业教授。主要从事电工新材料、新型储能研究,主持国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等政府类项目5项,国家电网公司系统项目7项。已在Adv. Mater.、Mat. Sci. Eng. R、Energy Storage Mater.等期刊发表论文50余篇,授权美国专利1件、中国发明专利30余件,制定发布地方、团体等技术标准6项。担任IEEE PES智能电网与新技术委员会理事,IEC TC89/WG12注册专家、江苏科技大学、东南大学等高校兼职导师,Carbon Neutralization等期刊青年编委,J. Magnes. Alloy、Chem. Eng. J.等期刊审稿人。获中国电力创新一等奖、“科创江苏”创新创业大赛一等奖、国家电网职工技术创新二等奖、电力建设科技进步三等奖等,被评为江苏省工程师学会优秀青年工程师、江苏省材料学会优秀科技工作者。由江苏省工程师学会推荐并入选江苏省科协青年科技人才托举工程(建设领域)资助对象。

当前所在位置:首页>

当前所在位置:首页>

工信部备案号:

工信部备案号: