北京时间6月17日9时22分,长征二号F遥十二运载火箭托举着神舟十二号载人飞船从酒泉卫星发射中心点火升空。

此后,神舟十二号载人飞船与火箭成功分离进入预定轨道,顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波3名航天员送入太空,飞行乘组状态良好,发射取得圆满成功。

这是中国空间站在轨建造阶段首次载人飞行任务,空间站建造任务再次向前迈出一大步。

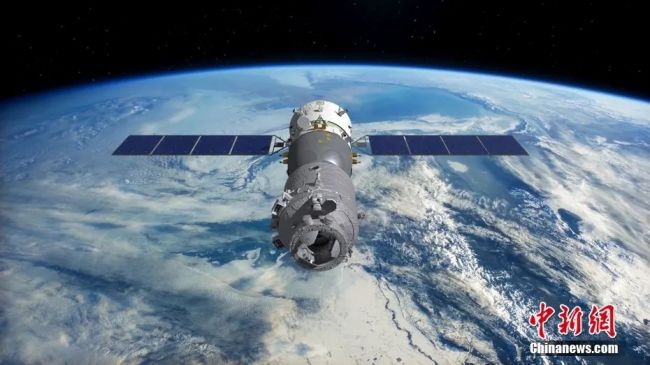

神舟十二号飞船飞行模拟图。图片来源:中国航天科技集团五院

按照预定计划,神舟十二号飞船将采用自主快速交会对接的模式,与空间站天和核心舱前向对接口对接形成组合体,3名航天员将在太空驻留约90天后返回地面。

神舟十二号载人飞船是中国空间站任务阶段第一艘载人飞船,也是迄今为止中国研制的标准最高、各方面指标要求最严格的载人航天器。

据媒体报道,自1992年9月21日中国载人航天工程“三步走”发展战略立项以来,神舟载人飞船通过一次又一次验证,一发又一发的成功不断积累经验和技术——

神舟一号到神舟四号实现了天地往返的无人验证;

神舟五号搭载航天员杨利伟实现载人天地往返;

神舟六号实现多人多天天地往返活动;

神舟七号实现航天员出舱活动;

神舟八号到神舟十号突破了无人交会对接和有人交会对接;

神舟十一号实现了航天员的中期驻留。

神舟十二号飞船成功发射,则奠定了空间站建造任务载人飞船天地往返的良好开端。

枚枚火箭升空,颗颗卫星闪耀,嫦娥探月,北斗服务全球……50余年,中国航天走出了一条非凡之路。这背后,离不开一代又一代航天人的辛勤努力,也离不开各方力量做出的巨大贡献。

此次神舟十二号载人飞船发射圆满成功,这背后,也凝聚着不少“江苏力量”——

托举着神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭升空后,太平洋上,从无锡江阴出发,守候在预定海域的中国卫星海上测控部远望6号船顺利接过陆海测控接力棒,第一时间发现并捕获目标,有效保障了载人飞船入轨和太阳帆板展开等多项关键动作,为飞船定轨提供了重要数据支撑。

远望6号船测控系统负责人刘童岭说:“远望6号船作为唯一的海上测控点,从发现目标到跟踪结束,累计发送了包括太阳帆板展开在内的多条重要指令,并实时回传了航天员图像及语音信息,完成了海上测控任务。”

远望7号船。图片来源:交汇点新闻

中国卫星海上测控部“远望号”测量船队,是中国唯一的海上测控力量。从1977年第一代“远望号”下水以来,中国已先后建造远望1号到远望7号七艘航天测量船,以及远望21号、22号火箭运输船。40多年里,已完成数百次航天海上测控、运输任务。

远望1号船,是我国第一代综合性航天远洋测控船,主要担负卫星、飞船和火箭飞行器全程飞行试验测量和控制任务。该船于1977年8月31日在江南造船厂建成下水,于2010年退役,现于江南造船厂展览。

远望2号船,是我国第一代综合性航天远洋测控船,主要承担我国航天飞行器的海上测量、控制、通信和打捞回收任务,是我国航天测控网的重要组成部分。该船组建于1978年,于2019年4月28日被中国卫星海上测控部赠予地方,正式退出海上测控序列。

远望3号船,于1995年底投入使用,是我国第二代综合性航天远洋测控船,主要担负卫星、飞船和其他航天器全程飞行试验海上测量和控制任务。

远望4号船,是1998年8月由原“向阳红10号”改建而成的航天远洋测控船。2007年退役。

远望5号船,于2007年9月29日在江南造船厂正式交付中国卫星海上测控部使用。该船用于航天测控,是我国具有国际先进水平的大型航天远洋测量船。

远望6号船,于2008年4月12日正式交付中国卫星海上测控部使用,该船可在南北纬60度以内的任何海域航行。

远望7号船,于2016年07月12日正式入列。该船是我国自主设计和建造的最新一代远洋航天测控船,圆满完成以天宫、嫦娥、北斗、长五为代表的20余次海上测控任务,测控成功率达百分之百。

从位于江苏无锡的中国卫星海上测控部获悉,远望3号船和远望7号船在进行物质补给和设备检修工作,分别将出航执行风云三号和天链一号卫星海上测控任务。远在太平洋预定海域的远望5号船单船参试,精准完成风云四号卫星海上测控任务,护送卫星顺利进入预定轨道。

在这次航空任务中,江阴籍中国空间技术研究院原院长、国际宇航科学院通讯院士徐福祥作为专家组组长,在北京航天测控中心全程负责技术保驾。“所有专家组成员抱着对祖国航天事业、对航天员生命高度负责的态度参与此次任务。”

此次发射,神舟十二号将送三名航天员进入空间站生活三个月。航天员在整个任务期间的健康和安全是载人航天探索任务的核心问题,也是航天医学领域的首要任务之一。生活时间的延长,离不开空间站生存、生活条件的提高,航天员在空间中会受到空间辐射粒子的损伤,威胁到航天员的生命安全。

南京航空航天大学材料科学与技术学院丰俊东副教授领衔的核技术与航天医学工程课题组,聚焦在航天特因环境(辐射、辐射失重复合效应)对航天员脑和视觉的影响及在轨诊断、防护技术方面研究。航天相关神经-眼部综合征(SANS)影响到国际空间站约三分之二的航天员。

课题组采用生物电信号分析结合形态学、分子生物学研究方法,研究了航天特因环境(辐射、辐射失重复合效应)对航天员的影响。遴选关键指标,研发在轨应用的SANS早期诊断技术,为SANS综合征的预防、诊治奠定基础,为航天员健康保障提供支持。

资料图。图片来源:江苏省工程师学会副理事长单位——南京航空航天大学

神舟十二号飞船入轨后,采用自主快速交会对接模式对接于天和核心舱的前向端口,与天和核心舱、天舟二号货运飞船形成组合体。航天器对接时存在一定的相对速度,由于航天器的质量大,对接时产生的动能比较大,对接机构内部采用了电磁阻尼器消耗对接能量,航天学院王小涛副教授团队研发了一套电磁阻尼器高低温测试系统,测试空间环境下电磁阻尼器的阻尼特性是否满足设计要求。王小涛介绍,测试系统目前已经应用到包括神舟十二号飞船在内的多个神舟系列飞船任务中。

航天学院魏志勇教授领衔的“空间辐射环境探测及效应”课题组面向空间站等长期载人航天任务,开展航天员的辐射剂量及损伤研究。

本次神舟和天舟飞船发射任务中,南京航空航天大学飞行器设计专业2012级博士李兴乾担任航天五院载人航天总体部载人航天器总体研究室主任。

此外,南京航空航天大学飞行器环境与生命保障工程专业1999级仲伟巍担任中国载人工程航天员系统总体主任设计师,电气技术专业1988级林涓、航空飞行器设计专业1998级周智勇担任长征二号F遥十二火箭主任设计师。

星辰大海

" 双城雷达跟踪正常!"" 渭南雷达跟踪正常!"" 太原雷达跟踪正常!"……6 月 17 日 9 时 22 分,搭载着神舟十二号载人飞船的长征二号 F 遥十二运载火箭顺利升空。随着火箭的升空,在航天指控中心大厅里传来了跟踪正常的报告声。这声音的背后是江苏省工程师学会理事单位——中国电科14所自行研制的六部先进测量雷达系统天际接力,顺利保驾护航的完美印证。

14所是中国雷达工业的发源地,被誉为 " 三军之眼、国之重器 "。从神舟一号到神舟十二号,14所接续奋斗,攻克关键技术和难关,研制出了测量雷达的多个 " 第一 "。此次神舟十二号载人飞船成功发射,也有14所在其中的努力。

火箭在发射阶段具有极高的风险性,直接关系到整个航天发射过程的成败。因此,能否对火箭发射阶段进行监测有着重大意义。我国打造出了一套完整的测控系统,能够对火箭发射进行几乎全程测控,其中包括光学、遥测以及无线电波雷达等一系列技术手段。14所正是利用自己研制的无线电波雷达,进行火箭主动段外弹道轨迹测量任务。

记者了解到,测量雷达可以对火箭进行跟踪测轨、姿态测量和轨道和姿态控制,确保按预定轨道运行和返回。相比与受限天气的光学跟踪、依赖火箭上设备的遥测,雷达监测更安全、更可靠。火箭飞到哪里,雷达就像 " 眼睛 " 一样," 看 " 到哪里。

14所的测量雷达,一般都配套布署在荒无人烟的之地。在那个与世隔绝的地方,没有公路,而且漫天黄沙飞舞。沙漠里水比油贵,三五天才能洗上一次澡。然而,谁又顾得上这些细节?记不得多少次冬天夜里,工程队员刚躺下,被窝里才有一丝热气,机器突然出现了问题。每当此时,大家说起床就起床,说工作就工作,没有一个人叫苦叫累。

为了能更加精确捕捉到发射画面,测量团队一切从提升产品性能出发,每天的任务就是查找有没有可以继续优化的地方。" 人不可能完美,但事情要做到极致 " 团队负责人说。从神舟一号就参与雷达研制的中国电科首席科学家、14所首席专家则感慨地说," 神舟已经有20年了,一提到它,总让人打心眼里涌起一股民族自豪感。"

如今,14所研制的六部先进测量雷达系统从空中交接,完美地勾勒出最美的火箭发射弧段,护航神舟十二载人飞船 " 太空旅途 "。

来源:新华日报全媒体经济新闻部

现代快报

当前所在位置:首页>

当前所在位置:首页>

工信部备案号:

工信部备案号: