提高疫苗接种率,是加强疫情防控的有效措施之一。

自2020年12月15日起,我国正式启动重点人群新冠疫苗接种工作。

2021年3月24日,启动新冠疫苗接种“日报制”,国家加快推进国民全人群免费接种。

3月27日,我国新冠疫苗接种量超过1亿剂次;

4月21日,超过2亿剂次,用时25天;

5月7日,超过3亿剂次,用时16天;

5月16日,超过4亿剂,用时9天;

5月23日,超过5亿剂次,用时7天;

5月28日,超过6亿剂次,用时5天;

6月2日,超过7亿剂次,用时5天;

6月8日,超过8亿剂次,用时6天;

6月14日,超过9亿次,用时6天;

6月19日,超过10亿剂次,用时5天;

7月22日,超过15亿剂次;

......

截至到9月8日,我国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗212458.2万剂次。

那么,新冠病毒疫苗到底是怎么一步步的研发,又是如何一步步走上临床的呢?

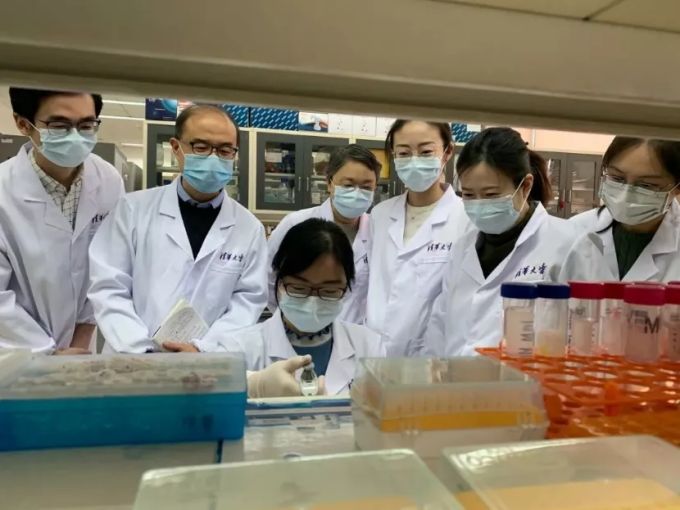

在这期节目中,我们特别邀请到清华大学医学院博士生、新冠疫苗科研人员李明茜来到《与世界说》的现场,向全世界讲述在“新冠疫苗研发”这条道路上,中国是如何领跑了全世界。

研发疫苗项目本来就是一个非常漫长的过程,在世界共同关注的首期新冠疫苗临床结果中,中国团队取得的成绩称得上是一个重大突破。

自从2019年底新冠肺炎疫情爆发以来,清华大学医学院张林琦教授带领的研究团队率先解析了新冠病毒进入细胞的结构基础,进行抗新冠病毒抗体临床试验,投身于新冠疫苗的研究中来。

李明茜作为这个团队中的第一名成员,她那时候就在想:“我希望我们做的疫苗可以和其他疫苗一起来完成全球疫苗的覆盖率,因为只有这样才能够真正阻止疫情的再次蔓延。”于是,在接下来的200多天中,整个团队都整天泡在实验室里,跟病毒“抢时间”。

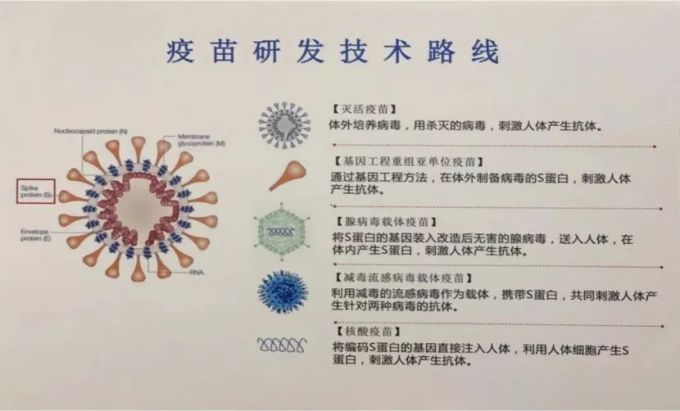

当时科技部公布了五条新冠技术线路:灭活疫苗、腺病毒载体疫苗、核酸疫苗、重组蛋白疫苗和减毒流感病毒载体疫苗,李明茜所在的团队选取了其中三条进行初步尝试。最终,与天津医科大学的周东明教授团队合作研发的腺病毒载体疫苗成为了团队的主攻方向。

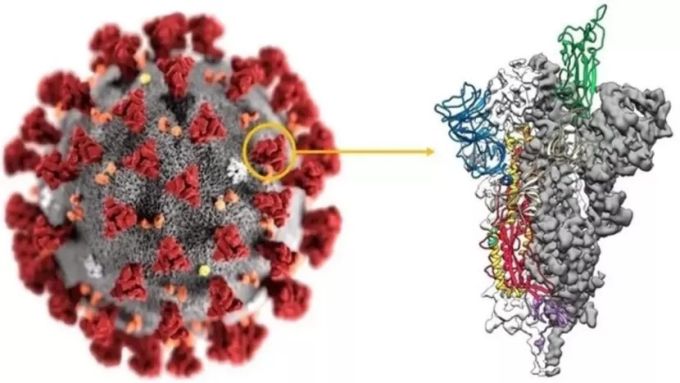

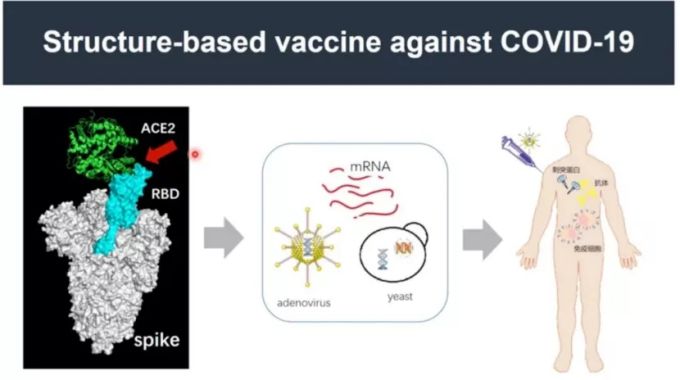

腺病毒载体新冠疫苗是把新冠病毒S蛋白的基因构建到腺病毒基因组。简单地说就是需要留下具有辨识度的一小部分病毒,并且确定它没有毒性和复制性,留下的这一部分称为“抗原”。抗原进入人体,人体内的免疫细胞会发现这种病毒并记住它们的特征,有针对性地生产出能够杀灭这种病毒的抗体武器。等真正的病毒开始攻击人体的时候,人体直接就能调出对应的“武器”,快速剿灭入侵病毒。 针对新冠来说,它的抗原就是S蛋白,李明茜所在的团队需要做的就是,找到一种合适的载体,把S蛋白带到人体内。

在研发疫苗的过程中,遇到过很多问题。团队需要利用一种假病毒的实验方法来验证疫苗免疫后的小鼠体内是否产生了可以对抗新冠病毒的抗体,而新冠病毒却是一种“独特而狡猾”的病毒,按常规方法建立的假病毒产量特别的低,很难保证验证结果。

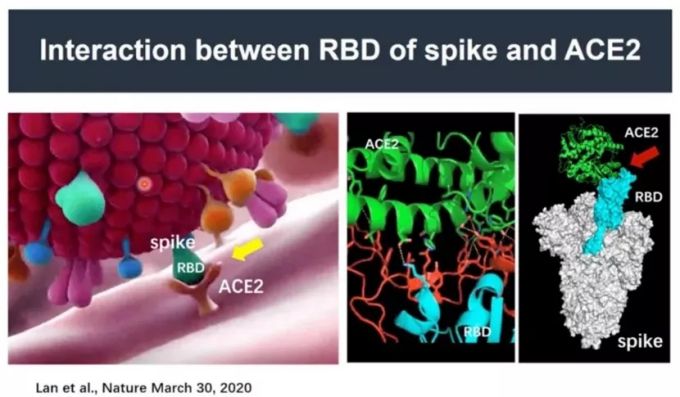

为了让它“增产”,团队进行了一系列尝试。新冠的感染是通过病毒表面的S蛋白与人体内的ACE2蛋白结合,才能进入细胞开始大量复制,对人体造成伤害。所以假病毒也需要感染一个稳定表达ACE2的细胞。因此,团队决定使用人工改造的细胞系,把ACE2的基因插入了一个没有ACE2表达的细胞中,让它可以一直稳定的表达ACE2的蛋白。

2020年3月,团队成功地将疫苗用在第一批小鼠身上。 14天以后,采集了第一次小鼠血清。 通过数据研究,团队所研发的疫苗只需要1针就可以在动物身上打出中和抗体。接下来,团队又在猴子身上完成了活毒保护的验证,这就意味着,团队研发的疫苗在科研阶段已经成功了。目前,团队研发的新冠腺病毒载体疫苗已进入临床试验。 习近平总书记来学校考察新冠科研攻关工作时说过:“人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术。”

2020年3月,中国第一支新冠疫苗进入临床阶段。2020年底,我国第一支新冠疫苗成功上市。通常情况下,研发一支疫苗需要是8年,但是这一次,仅仅压缩到了一年。 李明茜说:“这一次疫苗的研发,不是竞争,而是大家共同在朝着一个方向迈进,任何一个团队的成功,都是人类的胜利。” 全球的疫情依然还在持续战役之路任重而道远未来会有更多的青年科研人会接过先辈手中的火炬续写荣耀和担当人类一定可以战胜新冠而在这一场战役中中国一定拥有最响亮的名字

来源:共青团中央

当前所在位置:首页>

当前所在位置:首页>

工信部备案号:

工信部备案号: